Die Geschichte der Sorben

6. Jahrhundert:

Rund zwanzig sorbische Stämme ziehen von ihrer Heimat nördlich der Karpaten Richtung Westen und lassen sich in dem Gebiet zwischen Oder/Elbe und Saale nieder – noch bevor ein deutscher Fuß den Boden dort betreten hat. Gemeinsam mit Polen, Tschechen, Slowaken, Kaschuben und sogenannten Poromanen bilden die Sorben, die ursprünglich auch Wenden genannt wurden, die Volksgruppe der Westslawen.

7. Jahrhundert:

Im Jahr 631 werden die Sorben von dem Chronist Fredegar zum ersten Mal schriftlich erwähnt.

8. Jahrhundert:

Gegen Ende des Jahrhunderts kommt es zu ersten kriegerischen Auseinandersetzungen der sorbischen mit den benachbarten fränkischen und sächsischen Stämmen; allein 30 Zusammenstöße und 14 fränkische Kriegszüge zählen die Chroniken für die Zeit zwischen 766 und 897 im sorbischen Gebiet.

9. Jahrhundert:

Die kriegerischen Auseinandersetzungen halten an.

10. Jahrhundert:

Die sorbischen Stämme können ihren militärischen Widerstand nicht aufrechterhalten; trotz zahlreicher Aufstände muss zunächst der Stamm der Lusizer, später auch der der Milzener seine politische und ökonomische Freiheit aufgeben und sich dem frühfeudalen Herrschaftssystem Heinrichs I. unterordnen.

11. Jahrhundert:

Die Stadt Bautzen, sorbisch Budysin, wird erstmals urkundlich erwähnt. Der polnische Fürst Bolesław Chrobry und Heinrich I. schließen den sogenannten Frieden von Bautzen: Die Gebiete der Lusizer und Milzener werden an Polen abgetreten.

12. Jahrhundert:

Etwa 200.000 Menschen, vor allem bäuerliche Siedler aus Flandern, Sachsen, Thüringen und Franken, wandern in die sorbischen Siedlungsgebiete ein. Die Sorben entwickeln sich zu einer Minderheit – im eigenen Gebiet. Die Assimilation verstärkt sich, vor allem im späteren Westsachsen und gefördert durch die bereits bestehenden rechtlichen Unterschiede zwischen Deutschen und Sorben.

13. Jahrhundert:

„Kein Sachse möge eines Wenden Urteil leiden, und Wenden, die vor Gericht schon einmal deutsch gesprochen hätten, müssten dies auch zukünftig tun“, befiehlt der „Sachsenspiegel“, ein Rechtsbuch aus dem 13. Jahrhundert; 1239 wird die sorbische Sprache in Bernburg an der Saale verboten. Gleichzeitig verdoppelt sich die sorbische Bevölkerung ab dem 11. Jahrhundert – und beträgt bis zum 13. Jahrhundert 320.000 Menschen.

14. Jahrhundert:

Auch in Altenburg, Zwickau und Leipzig wird die sorbische Sprache verboten. Seit Mitte des 14. Jahrhunderts wandert die sorbische Bevölkerung verstärkt in die Städte ein.

15. Jahrhundert:

Das Verbot der sorbischen Sprache erreicht die Stadt Meißen.

Foto: Das älteste sorbische Schriftdenkmal um 1530: der „Burger Eyd Wendisch“, der Bürgereid von Bautzen. (© Archiv des Sorbischen Instituts in Bautzen)

Foto: Das erste sorbische Buch, publiziert 1574, enthält verschiedene sorbische Kirchenlieder und die Übersetzung des Kleinen Katechismus. (© Archiv des Sorbischen Instituts in Bautzen)

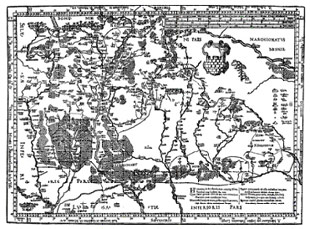

Foto: Die Oberlausitz mit dem Siedlungsgebiet der Sorben, 1593

(© Archiv des Sorbischen Instituts in Bautzen)

Foto: Übersetzung des Neuen Testaments von Michael Frencel 1706 (© Archiv des Sorbischen Instituts in Bautzen)

1790:

Die erste sorbische Zeitung erscheint.

Ende 18. Jahrhundert: Dem kulturellen Aufschwung steht die schlechte wirtschaftliche Lage der Bevölkerung gegenüber, die Masse lebt in Hunger und Armut. Gegen Ende Jahrhunderts haben die Bauern genug: Es kommt zu Aufständen.

Ende 18. Jahrhundert: Dem kulturellen Aufschwung steht die schlechte wirtschaftliche Lage der Bevölkerung gegenüber, die Masse lebt in Hunger und Armut. Gegen Ende Jahrhunderts haben die Bauern genug: Es kommt zu Aufständen.

Foto: Erste vollständige Übersetzung der Bibel aus dem Deutschen ins Obersorbische aus dem Jahr 1728

(© Archiv des Sorbischen Instituts in Bautzen)

1815:

Im Wiener Kongress werden die nordöstliche Oberlausitz und die Niederlausitz Preußen zugesprochen – eine Entscheidung, die das nationale sorbische Bewusstsein schwer schwächt. Die sorbische Bevölkerung lehnt sich weiter gegen die schlechten Lebensbedingungen auf.

1830 bis 1848:

In der Oberlausitz erwacht eine sorbische nationale Bewegung – die zwar keinen eigenen Staat hervorbringt, aber eine Verbesserung der Lage der Bauern und einen kulturellen Aufschwung bedeutet: 1847 gründet sicht die Mácica Serbska, die erste wissenschaftlich-kulturelle Vereinigung der Ober- und Niedersorben. Es bilden sich vermehrt sorbische Gymnasien sowie Bauern- und Studentenvereine. 1848 entsteht die Große Petition der Sorben, in der die Bauern verbesserte Rechte der sorbischen Sprache in Schule, Kirche, Verwaltung und vor Gericht fordern.

Foto: Sorbische Auswanderer aus dem Jahr 1868 (© Archiv des Sorbischen Instituts in Bautzen)

Foto: Sorbische Schulklasse in Radibor, 1915 (© Archiv des Sorbischen Instituts in Bautzen)

1919:

Durch die Weimarer Verfassung vom 31. Juli wird den Sorben sowie allen anderen nichtdeutschen Minderheiten eine freie, volkstümliche Entwicklung zugesichert. Die sorbische nationale Bewegung gewinnt an Stärke, weitere Vereine, Institutionen sowie Verkaufs- und Handelsgesellschaften werden geboren.

1933 bis 1945:

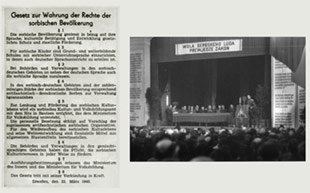

Mit Herrschaftsbeginn der Nationalsozialisten endet der Aufschwung, die Sorben erleben den Höhepunkt ihrer Unterdrückungsgeschichte: Sie sollen „als führerloses Arbeitsvolk unter der strengen und gerechten Leitung des Volkes berufen sein, an dessen ewigen Kulturtaten und Bauwerken mitarbeiten.“ So wollen es die Nationalsozialisten. Alle sorbischen Zeitungen und Zeitschriften werden liquidiert, die Domowina und zahlreiche andere Verbände sowie der öffentliche Gebrauch der sorbischen Sprache verboten.

Foto: Gesetz zur Wahrung der sorbischen Bevölkerung, 1948 (© Archiv des Sorbischen Instituts in Bautzen)

Foto: Sorbische Feldarbeiterinnen in der Schleifer Gegend während eines Interviews, 1968 (© Gerhard Joppich, Cottbus)